Conocer el Yacimiento

CRONOLOGÍA

El Cerro de San Vicente, lugar donde se sitúa el origen de la ciudad de Salamanca, constituye un yacimiento arqueológico que acoge una amplia ocupación histórica cuyos restos principales corresponden a la protohistoria, época medieval y moderna. Es durante la primera Edad del Hierro, entre los siglos VII y V a.C., cuando se construye un poblado estable en este lugar, siguiendo pautas similares a las de otros asentamientos que se establecieron en el valle medio del Duero durante el mismo periodo, aunque existen indicios de una ocupación anterior del periodo del Bronce Final (finales del segundo milenio a.C.).

UBICACIÓN

El emplazamiento del poblado no fue casual y obedecía a una serie de factores favorables para el asentamiento humano en esa época. Entre ellos destaca su posición junto a un vado y la amplia vega que describe el río Tormes en este punto, un buen dominio visual del entorno y las posibilidades económicas de la zona que permitieron desarrollar una economía mixta con abundantes bosques de ribera y encinares en su proximidad. Además, se encontraba en el corredor natural geográfico que más tarde será conocido como Vía de la Plata, una ruta de comunicación por la que transitaron distintas corrientes culturales a lo largo de la Historia. Su situación estratégica, dominando el valle del Tormes y el propio Cerro de las Catedrales, ha motivado las posteriores ocupaciones del lugar, desde época medieval hasta contemporánea.

EXTENSIÓN

El poblado del Cerro de San Vicente se extiende principalmente por el extremo occidental del teso en una meseta aplanada que se levanta unos 30 metros sobre el río, con una superficie de unas 2 hectáreas. Estaba rodeado por un escarpe rocoso modelado de manera natural por los cursos fluviales que discurrían a su alrededor. Su flanco más accesible fue reforzado por un muro defensivo de traza arqueada que protegía el noreste del caserío a lo largo de unos 90 metros.

EVOLUCIÓN

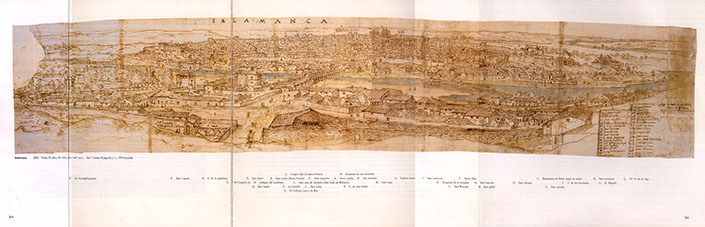

El gran espesor sedimentario de los estratos arqueológicos conservados, superior a los dos metros y correspondiente a sucesivas fases de hábitat, nos permite hablar de varios siglos de ocupación en este enclave, que evolucionó hasta los albores de la segunda Edad del Hierro. A partir de este momento (siglo IV a.C.) la mayoría de sus habitantes, ante la falta de espacio en el emplazamiento original por el notable aumento demográfico -a pesar de que el caserío llegó a superar el ámbito delimitado por la muralla- se trasladaron al vecino Teso de las Catedrales y construyeron el renombrado castro de Salmantica, sustrato de la ciudad histórica actual, quedando el emplazamiento original convertido en el barrio adyacente al que posiblemente aluden los textos clásicos con motivo de la expedición militar de Aníbal por estas tierras.

EL POBLADO PROTOHISTÓRICO

ECONOMÍA

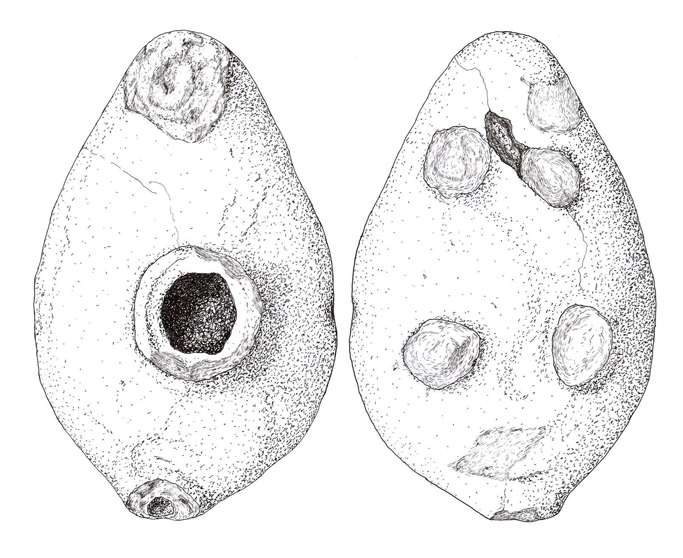

La supervivencia de las gentes que poblaron el Cerro de San Vicente durante la primera Edad del Hierro se basaba en la explotación agropecuaria de su territorio circundante. De las actividades económicas principales destacaba el cultivo de gramíneas como la cebada y la recogida de frutos arborícolas silvestres, especialmente bellotas, que eran almacenadas en las construcciones anejas a las casas usadas como graneros. Su relevancia dentro de la economía del grupo está atestiguada por la frecuente aparición de molinos de mano y piedras molederas en todos los contextos del poblado. El uso agrícola del suelo cercano al asentamiento sabemos que implicó una notable deforestación de pinos y robles, mientras que las especies fluviales (olmos, sauces y álamos) fueron mantenidas para la explotación de los recursos que ofrecían los bosques de ribera.

Eran ganaderos de ovejas y el hallazgo mayoritario de huesos de adultos habla de su consumo como carne, con independencia del aprovechamiento de otros productos como leche y sus derivados o lana. La abundancia de esta especie podría remitirnos a una práctica trashumante, con desplazamientos estacionales por el territorio en busca de pastos frescos a través de rutas pecuarias naturales como la que dio origen a la Vía de la Plata, a pesar de carecer de pruebas fehacientes al respecto. Tenían también una importante cabaña bovina y porcina y en menor medida equina. Los bóvidos se utilizaban tanto para el aprovechamiento de sus carnes y pieles como para su explotación y uso como animal de tracción y carga, como demuestran la edad adulta de los restos hallados y las frecuentes deformaciones detectadas en los huesos por una carga continuada. Se han constatado también huesos de perros, a veces con huellas de haber sido consumidos. Esta labor ganadera era complementada con la caza de las especies salvajes de la zona (ciervos, conejos, etc.). El comercio fuera de ámbito del poblado no está documentado, pero se intuyen prácticas de intercambio con el exterior por la presencia de ciertos elementos importados en origen (cerámicas pintadas, fíbulas de doble resorte, objetos de hierro y en las fases finales cerámica a torno), a través del corredor natural posteriormente conocido como Vía de la Plata, que fueron incorporados a la cultura local.

La cultura material de los habitantes refleja las distintas labores artesanas desarrolladas, aparte de constituirse como un factor de identidad cultural. Entre ellas sobresale la alfarería, cuyo testimonio ocupa el puesto más relevante de los elementos del ajuar doméstico por su abundancia. La cerámica se caracteriza por estar elaborada a mano y en ella se distinguen recipientes comunes de almacenamiento y cocina que contrastan por su tosquedad y sencillez con la vajilla fina, con acabados más cuidados y una singular decoración realizada con las técnicas de impresión, incisión y peine. Dentro de este conjunto destaca por su significación cultural la cerámica pintada hallada en el yacimiento, con función decorativa y carácter ritual, que sin duda manifiesta el prestigio social de su poseedor, cuyos vistosos motivos geométricos ayudan a relacionar esta cultura con otras afines de la primera Edad del Hierro europea. Por su parte, la metalurgia está atestiguada por restos de crisoles de fundición y pequeños objetos de bronce, como leznas, fíbulas, agujas o puntas de flecha. El uso del hierro todavía era muy esporádico y son muy escasos los datos que prueban su empleo. El resto de las prácticas económicas se reducía a una industria artesana textil (según demuestra la aparición de fusayolas y pesas de telar), y la elaboración de sencillos utensilios de carácter utilitario con materiales de hueso (espátulas, mangos, punzones) y piedra (molinos, pesas, azuelas, alisadores, percutores) u objetos de adorno (cuentas de collar, colgantes).

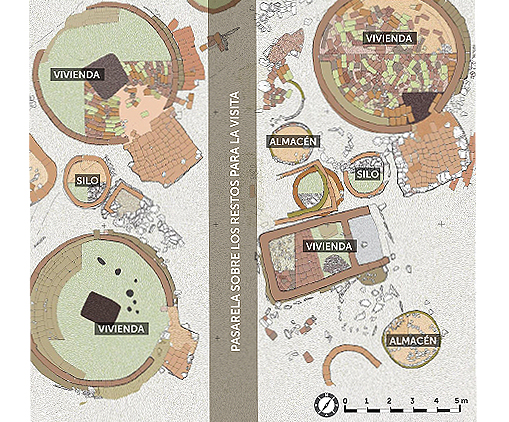

URBANISMO

Dentro del poblado las construcciones parecen seguir cierto orden que nos permite hablar de un urbanismo incipiente. En el área expuesta se han identificado cuatro viviendas completas y hasta 9 estructuras domésticas auxiliares vinculadas a estas. Todas ellas se distribuyen en dos bandas alineadas en torno a un espacio de tránsito o “calle”, siguiendo un eje en dirección noroeste-sureste de unos 3 metros de anchura observado al menos a lo largo de 20 metros de longitud. Las casas y sus estructuras auxiliares asociadas (almacenes, despensas, hornos, etc.) se concentran formando conjuntos (unidades domésticas) que cubrían las necesidades básicas y funcionales de las entidades familiares en las que se organizaba el grupo. Teniendo en cuenta la concentración y distribución del caserío observada en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintos puntos del yacimiento, este asentamiento pudo alcanzar una población superior a los 250 individuos.

ARQUITECTURA

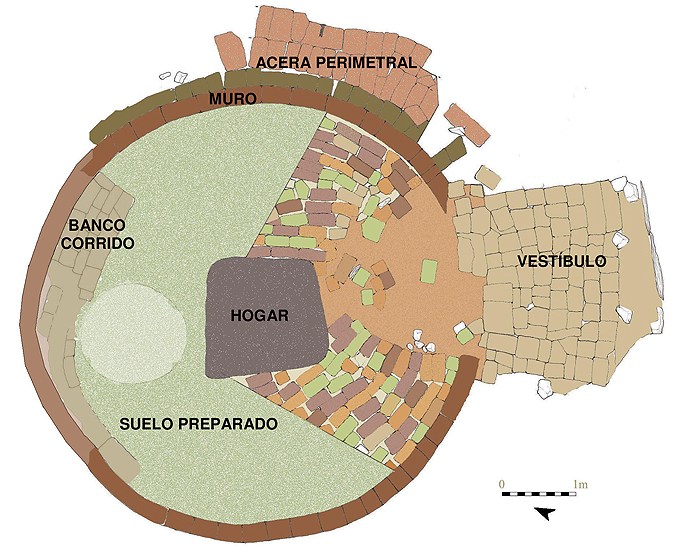

Uno de los elementos que mejor define al poblado protohistórico del Cerro de San Vicente es su arquitectura de barro y adobe, a pesar de estar asentado en una zona rica en piedra que ha servido de cantera durante siglos. Las casas son en su mayoría son de planta circular, de entre 4 y 7 metros de diámetro, aunque coexisten con otras de planta rectangular, de 4,5 a 6 metros de longitud por 2,5 a 4,2 metros de anchura. En su interior acogen, como elementos más identificativos del mobiliario doméstico, un banco corrido adosado al muro que servía de asiento y cama y un hogar centrado, ligeramente destacado del pavimento, preparado con finas capas de arcilla superpuestas, donde se encendía el fuego que dotaba de luz y calor la vivienda. La iluminación del interior se complementaba, según los hallazgos arqueológicos, con lámparas que posiblemente utilizaran la grasa animal como fuente de alimentación. Las paredes a menudo aparecen decoradas con motivos ornamentales pintados de carácter geométrico afines al repertorio iconográfico de los pueblos de la primera Edad del Hierro europea.

Según se manifiesta en la estratigrafía del poblado, con el paso del tiempo la arquitectura, dentro de su sencillez, va adquiriendo mayor complejidad con aportaciones como la incorporación de adobes en la base de los suelos interiores y la construcción de vestíbulos en la zona del umbral Las estructuras de rango menor, correspondientes a silos, graneros u hornos, están igualmente construidas con adobes, tapial y piedras y presentan unas dimensiones medias de 1 a 2 metros de diámetro En conjunto, el material constructivo principal en la arquitectura del poblado es el barro (adobes y tapial), complementado con piedra local (arenisca silícea) o recogida de las inmediaciones (pizarras y cantos rodados).

SOCIEDAD

El análisis de los datos obtenidos en este yacimiento nos remite a una sociedad básicamente igualitaria y organizada en torno a grupos familiares, dada la homogeneidad de la arquitectura y cultura material del poblado. El notable espesor de sedimentos arqueológicos generado por la superposición de construcciones del mismo periodo prueba su estabilidad durante varios siglos y su éxito en la explotación del territorio circundante. Hasta el momento se desconocen los ritos funerarios en los poblados de esta cultura, salvo enterramientos infantiles bajo los suelos de las casas, práctica de evidente sentido simbólico y familiar que ha sido documentada en el Cerro de San Vicente con una inhumación perteneciente a un neonato.

EL CONVENTO

ORIGEN

Tras un abandono de casi doce siglos, el Cerro de San Vicente fue ocupado de nuevo en la Edad Media, en una fase muy temprana de la repoblación de la ciudad, probablemente durante el reinado de Ramiro II, en el siglo X, cuando surgió el convento de San Vicente, pionero entre las fundaciones monásticas salmantinas. A pesar de que la historiografía tradicional sitúa su origen en época visigoda, los restos arqueológicos y la documentación histórica no lo han corroborado.

PRIORATO CLUNIACENSE

En 1143 el convento fue transferido a la Orden de Cluny, como demuestra la carta de donación del Rey Alfonso VII a Pedro el Venerable, abad del monasterio borgoñón. Esta anexión consolidó la ciudad como asentamiento monástico relevante, dada la importancia de la orden en la época, y favoreció su repoblación. A pesar de la progresiva decadencia de Cluny en la Baja Edad Media, su prior siguió gozando de ciertas prerrogativas en el gobierno municipal por ser durante varios siglos la institución más señera del sector occidental de la ciudad.

MONASTERIO BENEDICTINO

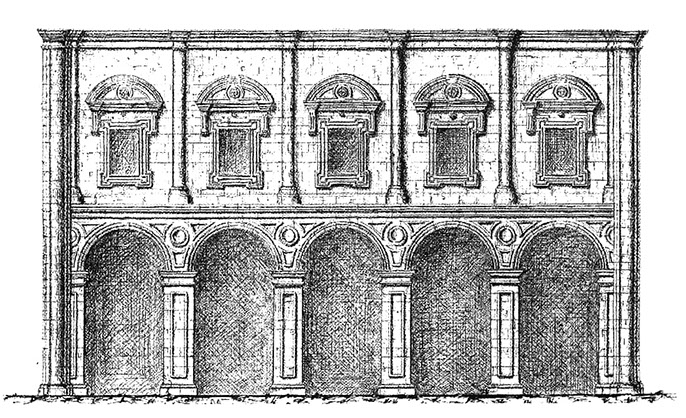

En 1504, bajo auspicio de los Reyes Católicos, el convento fue anexionado a la Orden Benedictina Reformada, con sede en San Benito el Real de Valladolid. Inmediatamente después, en 1505, se convirtió en colegio universitario, lo que implicó la reconstrucción y reforma del edificio para adaptarlo a las nuevas necesidades colegiales. A partir de este momento, el monasterio gozó de un periodo de esplendor que se materializó en la realización de grandes obras que harían del convento de San Vicente uno de los grandes conjuntos arquitectónicos de la ciudad salmantina.

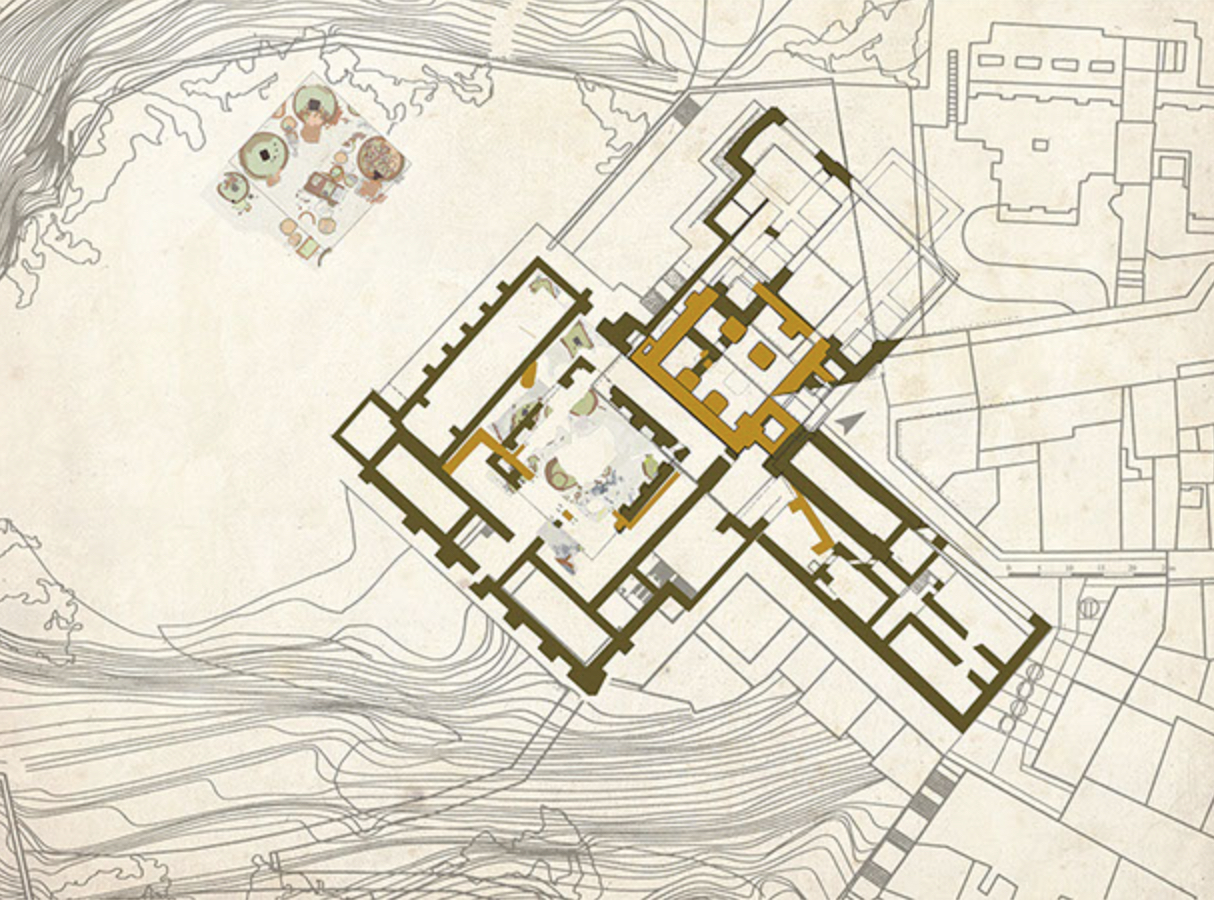

CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO

La reforma del edificio contemplaba toda la infraestructura necesaria de celdas y dependencias para albergar a los novicios. Las obras se iniciaron a mediados del siglo XVI en la zona del claustro, que a partir de 1570 se reformó y amplió. En esta misma época la comunidad monacal adquirió los terrenos colindantes hacia poniente denominados “el castro”, que utilizaron como jardín y huerto, lugar donde construyeron un mirador y una casa de recreo.

A principios del siglo XVII se añadió un nuevo ala con función de hospedería, denominado portería, formando un gran pabellón rectangular cuyos muros se adosaron a los del edificio preexistente. Las obras de edificación de la nueva iglesia, sobre el anterior templo medieval, se inician en 1610, pero se prolongaron hasta el primer tercio del siglo XVIII, concluyendo con la construcción del coro de la iglesia y de la sacristía. El conjunto monacal resultante, de gran belleza y valor arquitectónico y artístico, fue considerado una de las joyas monumentales de la ciudad.

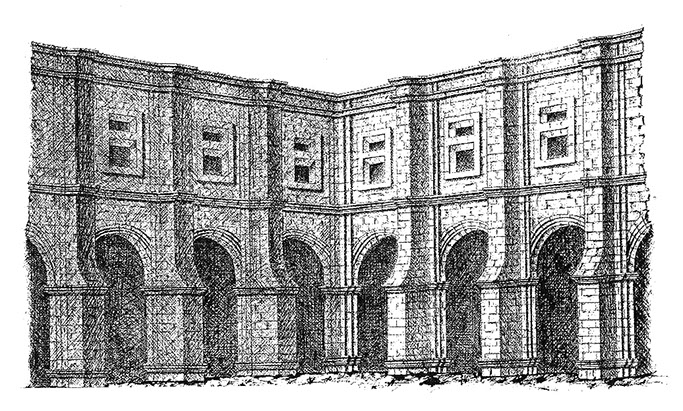

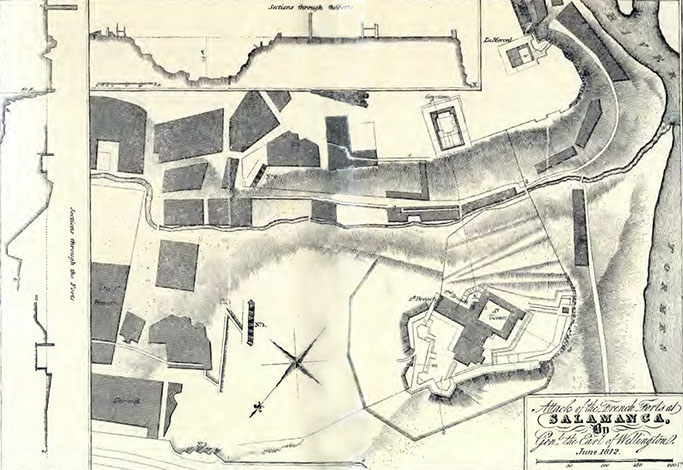

FUERTE MILITAR

La ubicación estratégica del monasterio de San Vicente propició su ocupación por parte de las tropas napoleónicas, que lo transformaron en fortín en 1809, durante la Guerra de la Independencia, al igual que los conventos de San Cayetano y la Merced, ubicados en el vecino Cerro de las Catedrales. El nuevo uso militar provocó su remodelación y la instalación en su entorno de defensas abaluartadas utilizando el material de derribo del caserío del entorno, que se conocen a través de los planos militares del siglo XIX. El desarrollo final de la Batalla de Salamanca, en 1812, en la que las tropas aliadas anglo-hispano-portuguesas vencieron al ejército francés, ocasionó su destrucción y ruina, convirtiéndose en un símbolo de los destrozos sufridos por la ciudad monumental que perdió en esta contienda bélica un tercio de su caserío.

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Tras el fin de la Guerra de la Independencia, los monjes benedictinos trataron de reconstruir lo que quedaba del edificio conventual, hasta que en 1835 abandonan totalmente sus infructuosos intentos, a lo cual contribuyeron las políticas de desamortización de los gobiernos de este periodo. Quedaron así las ruinas del insigne edificio abandonadas y expuestas al saqueo impune de su fábrica, por lo que en el último tercio del siglo XIX ya no se conservaba ningún resto de interés artístico.

A partir de esta fecha, la zona comenzó a ser colonizada por la población que creó, sobre los escombros del monasterio y reutilizándolos en gran parte, un barrio popular de pequeñas construcciones que ha perdurado hasta hace unos años y que borró cualquier huella del urbanismo histórico hasta que se inició en 1997 el proyecto de recuperación.